e

「別冊モーターサイクリスト」(2003年9月〜2004年2月号)に掲載 【文と写真】 東 信亨

【第5回】アメリカ市場のパイオニア

日本のクラブマンレースで活躍し、米デイトナのレースに自費出場を果たした本田和夫さん。20代の若さでトーハツの輸出権を獲得したうえ、アメリカに駐在しながらレースを行うという、これまたケタ外れの活動を開始する。豊かで広大なマーケットを舞台に、本田さんの冒険はさらに続いたのだ。

連戦連勝のアメリカ時代

わずか26歳でトーハツの輸出権を獲得した本田さんは、米カリフォルニア州サンフランシスコに駐在してビジネスを行いながら、週末にはアメリカ各地のサーキットで開催されるレースに出場することになった。ホンダやヤマハの対米バイク輸出は、すでに'50年代末から始まっていたのだが、当時はまだまだ未開拓の広大なマーケットである。

「丸紅(本田さんやトーハツと組んで、トーハツ車の対米輸出を行っていた)のサンフランシスコの事務所に席があったんです。丸紅の駐在員のみなさんは、帝大を出たような優秀な方ばっかりでね。慶応出のぼくは、年が若かったこともあって完全にペーペー扱いですよ。『おい、本田!』なんて呼び捨てでね。でもみなさん、学歴はあっても英語はうまくない(笑)。ぼくは子供のころから英語をやっててペラペラですから、アメリカ人と話す場面になると、ぼくが応対係なんです。そういうときだけは『本田くん』って呼んでもらってね(笑)」(本田さん、以下同)

現在もビジネスのため頻繁に日本とアメリカを往復する本田さんだが、若き日の思い出を語る表情はとても楽しげだった。

「輸出権の契約書をもって、アメリカに駐在して、レースして……なんてのは世の中にぼくぐらいしかいない。これからも現れないでしょうねぇ(笑)。事務だけじゃなくレースもやって、トーハツを宣伝してくれないかと言われたわけですよ。じゃあ速いレーサーを送ってくださいと。これが当たったんですね。ボクがやって結果が良かったんで、スズキも同じことをやろうと、越野くん(越野晴雄選手、スズキワークスライダー)を送り出したわけです。みんな同じことをやりだした。むしろホンダやスズキより、トーハツがいちばん先にやったんですから。デイトナと、もうひとつレースに出場するために、まるまる1か月の間、(ワークス)レーサーチームをアメリカに派遣していたりね。当時としては画期的なことをやったんですよ」

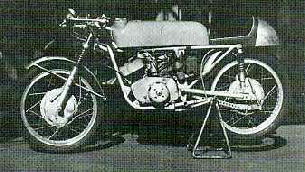

トーハツLR(ワークスレーサー、2サイクル2気筒125・)に乗る本田さんは、アメリカ各地のレースで勝ちまくった。アマチュアライダーによる草レースもあれば、世界GPライダーたちが遠征してくるような国際格式のレースもあった。その中には'62(昭和37)年と'63(昭和38)年の、デイトナ2連勝(125・スポーツマンクラス)も含まれている。

マシンの速さと本田さんの腕により、トーハツの名声はアメリカのバイクマニアの間に広く知れ渡ったのだ。

「10戦やったら9勝か10勝と、ほとんど必ず勝ってましたよ。クルマ(トーハツLR)の性能もよかったですからねぇ。小さいコースで雨が降っていたりすると、500・のノートン・マンクス(市販GPマシン)より速いタイムが出るんですから。ホンダのCR93(市販レーサー、4サイクル2気筒125・)が出てくるまで、125はトーハツが無敵でしたね」

だが、時代の流れは急速だった。かつては日本最大のバイクメーカーだったトーハツも、他メーカーとの競争に遅れをとり始め、次第に経営状態が悪化していったのだ。

「デイトナに出場するレーサーチームのために、7〜8台のクルマをアメリカに送ることになったんです。ところが工場がストライキの立入禁止でクルマを組めない。仕方ないので、東京のぼくの自宅の部屋で、トーハツのメカニックがマシンを組んだんですよ。ぼくの部屋は20何畳かあったんですけど、トーハツの社員たちがトラックで来て、庭から部品を運び込んで、レーサーを組んでアメリカに送ったわけ。ぼくは駐在員でアメリカにいましたから、ぼくの留守中の話ですよ。ところが当時のトーハツの輸出課の人間が、間違えてクルマをサンフランシスコ(西海岸)に送っちゃった。デイトナは東海岸ですからね。仕方ないのでレンタカーのトラックを借りて、レーサーを積み込んでチームごと大陸横断旅行ですよ(笑)。チーム監督の原系之介さん、選手の玉田くん(玉田真市選手、トーハツワークスライダー)、花沢くん(花沢 昭選手、同)、ぼくの兄(故・広さん)とか、総勢8人かな。あれは大変でしたよ。時間がないから寝る間もなく走り続けてね」

ライバルたちの思い出

アサマのクラブマンレースで活躍し、最終的には世界グランプリ出場にまで至った本田さん。当時ライバルだった選手たちの話も聞いておきたいところである。

ただ、往々にして元ライダーの話というのは「オレはこれだけすごかった、速かった」という自慢話に終始しがちである。本田さんの現役時代は、筆者('64年生まれ)が実体験できなかった過去のこと。さて、本田さんはどれぐらい客観性のある話をしてくれるのかと、筆者も心配していたのは事実だ。

しかし、そこは予想以上に率直な内容を伝えてもらえたように思う。

「ぼくらの時代でうまかった選手ね……。横綱クラスは、なんといってもマイク・ヘイルウッドでしょう。彼はうまかった。スムーズで速くてね。'62年にアメリカで彼と走る機会がありましたが、若いのに非常にうまい選手でしたよ。性格ですか? ちょっと調子に乗った、イヤなヤツっていう面もあったかな。むしろマイクの父親のスタンってのが、じつにイヤな男でね。どんなに小さい額の買い物でも、わざと100ドル札を出すんです。お釣りをもらってポケットに小銭があっても、次も必ず100ドル札を出す。当時の100ドルっていったら、かなりの大金でしたからねぇ。オレはこれだけ金をもってるぞって、見せたいんでしょう。イヤなオヤジでしたよ(笑)」

ヘイルウッド選手の最大のライバルといえば、フィル・リード選手だろう。

「スピーディ・フィル。彼もうまかった。でもヘイルウッドが背後からくると、ヘビににらまれたカエルみたいでしたね。やっぱりマイクのほうが一枚上手だったでしょう。ジャコモ・アゴスチーニ('60年代後半MVアグスタのエースになり史上最多の15の世界タイトルを獲得)がのしていったのも、ヘイルウッドがいなくなった後のことですからね」

本田さんは世界GPのヨーロッパラウンドを走った経験はない。主な舞台はアメリカ、そして日本だった。しかし当時は世界GPライダーが、賞金を稼いだりするためにアメリカのレースに遠征する機会がよくあり、本田さんも彼らと走った経験があるわけだ。

「ぼくと仲がよかった選手というと、トミー・ロブ('60年代ホンダGPチームのライダー)なんかもうまかったけど、大関まではいかなかったでしょう。うまかったといえばルイジ・タベリ('60年代ホンダGPチームで小排気量の世界タイトルを多数獲得)ですよ。彼はほとんど落っこちる(転倒する)ことがなかったんです。ぼくも、どっちかというと落っこちない選手でしたね。まぁ、ぼくも前頭クラスにはいたんじゃないでしょうか」

アサマで一緒に走った日本人のライバルたちについては、どう見ているのだろう。

「もちろん、速い選手はいましたよね。杉田のカズさん(故・杉田和臣選手)や、井上武蔵(故人)なんかも速かった。でも飛び抜けてすごい選手がいたかというと、どうでしょうねぇ……。誰かがレースで勝ったといっても、連戦連勝したような選手がいるわけじゃあない。まともなレースは年に1度ぐらいでしたから、(腕や才能を)判断するだけの材料もなかったわけですよ」

当時の各メーカーチームの印象を、本田さんはこんなふうに語った。

「ライバルだって言いましてもね。会えばみんな『おう!』ぐらいのあいさつはするわけですよ。でもホンダの連中は、口もきかなきゃ、あいさつもしない。秘密主義なんていう次元じゃなかったですよね。島崎くん(故・島崎貞夫選手)や谷口くん(谷口尚己選手)、それと死んじゃった秋山くん(故・秋山邦彦選手)は、あいさつすればニコッと笑い返してくれましたけども、鈴木義一(初期ホンダワークスのリーダー格。'63年に欧州の4輪ラリーで事故死)なんかは、いつも苦虫をかみつぶしたような顔をしていてね。あいさつしても『フン!』と横向いたりして、イヤな野郎だなと思いましたよ」

珍しく(?)やや気色ばんだような口調になりながら、本田さんは続けた。

「本田宗一郎(ホンダ創業者。故人)という人にも会ったことがありますけれど、ガラの悪い、田舎育ちのオヤジという印象でしたねぇ。だいたい『自分たちは作業服が正装だから、大臣だろうが作業服で会う』なんて、おかしいでしょう? 服装というのは、場面に合ったものであるべきで、どこでも同じ格好というのは失礼ですよ。藤沢武夫さん(本田宗一郎さんを補佐していた副社長。故人)にも何回か会いましたが、顔が大きくって、ゴロッとした、ヤクザの親分みたいな人(風格と迫力があるというニュアンス)でした。なかなかの人物だと思いましたねぇ」

日本のバイク産業史上、最大級の偉人である本田宗一郎さんも、本田和夫さんにかかると形なしである(?)。その一方、本田宗一郎さんと藤沢武夫さんの人物評に、ポンとヒザを打つ人もいるのではないだろうか。

「そういうホンダ独自の理屈というか、ホンダの色に染まらないといられないんでしょうねぇ。ハント(ビル・ハントさん。日本に駐留していた米軍軍属。'58年の第1回全日本クラブマンレース国際クラスで優勝。その後ホンダチームに加入しマン島TTを走ったりしている。故人)にしても、結局は使い捨てられたようなものでしょう。ぼくとハントは、アサマのクラブマンレースで勝ったあと、ホンダに声をかけられていたようなところがありましてね。ハントはぼくに黙って、(自分ひとりだけでホンダへ)逃げるように去っていきましたよ。でも結局は会社の色に合わなくって、ホンダを去ることになったんでしょう。あのまま軍属でいれば、終身年金をもらえたのに……。ホンダにしても、アサマで勝ったからすごい選手なんだろうと、ハントを買いかぶりすぎたんでしょうね」

他チームの印象はどうなのか。

「ぼくはヤマハにも一宿一飯の恩義がありますし(詳細は'03年9月号)、野口くん(故・野口種晴選手)たちもよく知ってますよ。スズキもね。伊藤光夫くん('50〜'60年代スズキワークスのエース格)、アメリカでレースしてた越野晴雄くん……。おたくの本に出てたから言うんじゃないですけれど、当時のスズキでぼくがいちばん印象に残ってるのが伊藤利一くん(本誌'03年8月号に登場)ですよ。選手としてもけっこう速かったし、いかにも田舎の素朴なオニイチャンという感じでね。でも結果として、伊藤利一くんは本当に縁の下の力持ちという役まわりでしたね」

伊藤史朗は天才だったか?

ここまで聞いてくると、話題を出さないわけにはいかない人物がいる。戦後の黎明期のレース界で、若き天才ライダーとうたわれた故・伊藤史朗選手のことである。

「……ぼくはね、ちょっと不思議なんですよ。なぜあなた(筆者)たちのような若い人が、伊藤、伊藤って騒ぐんだろうかと。走ってるのを見たことなんて、ないでしょう?」

伊藤史朗選手の名を出された本田さんは、本当に不思議そうな表情で話を続けた。

「天才? う〜ん、確かに速かったし、それなりにうまかったですよ。でも天才なんて言われるほどだったのか……。16歳で浅間火山レースで勝った。それで一躍、世の中に出たわけですよね。でも、こう申し上げちゃあナンですが、ライラックで勝ってるなんて、大したレースではない証拠でしょ?」

文章にすると、不遜な、わざとあげつらっているような雰囲気に感じられるかも知れない。しかし本田さんの口調に、そういう色がなかったことはご報告しておこう。

「グランプリに行っても、ヘイルウッドのレベルじゃあなかったし、リードにだってかなわなかった。それが現実ですよ。あなた方は雑誌の記事や残っている資料をもとに、伊藤を想像しているのでしょう。おそらくは当時の酒井さん(小社の元社長で初期の全日本クラブマンレース主催者だった故・酒井文人)たちが、雑誌のネタとして、スターが欲しかったんじゃないですか? だから伊藤を天才、天才とまつりあげた。それが今でも、まかり通ってしまっているんでしょうねぇ」

たとえば「伊藤史朗より自分(本田さん)のほうが速い!」という話なら、ありがちな我田引水とも受け取れる。だが本田さんは故・伊藤選手をおとしめることで、自分をもち上げようとしているのではない。

「伊藤はね。とにかく自己宣伝が好きな男でしたよ。走るのでも、カーブに入ってくるときに、こう(身体をゆさぶる仕草で)デモるような乗り方でね(笑)。いかにも大変なことをしているかのような、見せびらかすようなことをしていました。もちろんうまかったけど、走り方としては強引なタイプだったでしょうね。普段も、自分の記事が載った雑誌や新聞のスクラップブックを持ち歩いていて、会う人、会う人に見せるわけです。とにかく、どこにでも出ていって、自分を売り込んでいましたから。一度、ぼくがハワイに滞在していたときに遊びに来て、そのスクラップブックを忘れていっちゃいましてね。あわてた伊藤から『送ってください!』って連絡がきたこともありましたよ(笑)」

故・伊藤史朗選手というと、ライダーとしての資質の高さと同時に、私生活の面の乱れも語られるところだ。本田さんは、その部分をどう見ていたのだろう。

「はっきり申し上げますとね。伊藤は人間として、非常に問題の大きい男でしたよ。極悪人というほどではないですが、まぁ、小悪党ってところですかね。伊藤はぼくが資産家の息子だと知って、なにかと取り入ろうとしてました。カタリナのレース('58年、米カリフォルニア州カタリナ島でのレースに、ヤマハワークスライダーとして遠征)のあとに、ベルのジェットヘルメットをもってきたのもそう。ぼく(の裕福な生活)にあこがれて、同じようにやろうとしてね。若い連中を子分みたいにして同じ家に住まわせて、金を巻き上げて、外車を買って乗りまわしたり、身のほどを知らない生活をしようとしたんですね。それで身を滅ぼしたんですよ」

薬物乱用、拳銃不法所持、裏社会とのかかわり……。故・伊藤選手にまつわる暗い話題は多い。いまさら裏付けのとれる話でもないため、筆者の判断により公表は差し控えるが、本田さんの口からは、さらに衝撃的な秘話もいくつか飛び出してきた。

「ヤマハと契約しながらプリンス自動車(後に日産自動車と合併)と契約して、契約金だけもらって、まともに乗らないで遊んでいたりね。ひどいことばかりしてましたよ。あいつと最後に会ったのは、'64(昭和39)年の、どこかのレース場でしたねぇ。ちょっとしたいざこざがあって、あるレース関係者を伊藤が拳銃で脅迫したんですよ。伊藤にも理由がないわけではないんですが、やっていいことではありませんよね。当時はぼくも乱暴なところがありましたので、スタートラインにいた伊藤を、『バカなことをするな!』と丸太でぶんなぐってやって、伊藤は驚いて逃げてしまいました。それっきりですね……」

たとえ事実であっても、故人の悪口になるような内容を話すのは、この日本では控えるべきことだとされたりもする。故・伊藤史朗選手のような“伝説の名手”の過去をあばくこと。それは美しい夢を台なしにしてしまう、罪作りなハナシなのかも知れない。

ただ本田さんの話を聞いていて、筆者はなにか得心がいった気がしたのも事実だ。

かつて故・伊藤選手の最大の理解者のひとりだった小社の酒井文人も、後年には悲しい思い出として、伊藤選手の不祥事を文にしていた。だが“悲しい思い出”というレベルなら、全国誌であらためて公表せず、胸にしまっておいてもよかったはずだ。それをわざわざ文章化して残したのは、やはりそれだけのことがあったからではないか……と。

「もしお金の問題とかがなくて、のんびりやれれば、伊藤なんかはもっと続けられたでしょう。とにかく日本は、選手に対するメーカーの扱いが悪かった。モータースポーツに対する理解がなかったんですね。たいして腕のない、関係のないような人間がしゃしゃり出て、能書きばかり言ってるでしょう? それと当時の日本の選手は、みんな海外に行って飛んじゃった(大事故を起こした)。あれはね。会社で大々的に壮行式なんてのをやるからいけないんです。絶対勝てとか、絶対勝つとか。だからみんな目が釣り上がって、突っ込んじゃうわけですよ。スポーツでそんなことをしたらいけませんよね。オートバイってのは、失敗したら死んじゃうんだから」

自らもライダーとして第一線を走っていたからだろう。本田さんの、故・伊藤選手についての思い出話は、ただの悪口で終わってはいなかったことも追記しておきたい。

本田さんが述べたモータースポーツ界の現実。それは、本田さんや故・伊藤史朗選手の現役時代から40年もの歳月が流れた今も、あまり変わっていないのではないだろうか。本田さんの話をうかがいながら、一抹のさびしさを感じる筆者だった。

|

|

|

| トーハツのワークスマシンLRでアメリカのサーキットを走る本田和夫さん。“13”は'63(昭和38)年度における、本田さんのAMF(アメリカのレース統括団体)の固有ゼッケン。前年度に獲得したポイントによる順位を示している。「ずいぶんたくさんトロフィーをもらいましたけど、ぼくはそういうのを取っておこうって気持ちがあまりなくって、みんな他人にあげちゃいましたねぇ(笑)」 | 本田和夫(ほんだかずお)さん。'34(昭和9)年、東京・目黒区の中心部の土地を所有していた資産家の息子として生まれる。'58(昭和33)年の第1回全日本クラブマンレースでセニアクラス優勝、オープンクラス2位。'59(昭和34)年に日本人として初めてアメリカのデイトナスピードウィークに自費参戦。'61(昭和36)年にトーハツの輸出権を獲得し、アメリカに駐在しながらレース活動を行う。'62(昭和37)年、'63(昭和38)年と、デイトナスピードウィークの125・クラスで2連勝(マシンはトーハツ)するなど、内外のレースで活躍した | '63(昭和38)年3月28日付けの米デイトナ地元紙。デイトナスピードウィークのAMAスポーツマン125・クラス優勝者として、本田さん(John Kazuo Honda)の写真が掲載されている(上段のいちばん左)。前年度も同クラスで優勝しており、2連勝だ。「このJohn(ジョン)ってのは、ぼくの子供のころからのアダ名です。英語を教えてくれたイギリス人のおばちゃんがつけたんでしょうか」 |

|

|

|

| '63年、アメリカのバイク誌に掲載されたハップ・ジョーンズ(アメリカでのトーハツ発売元だった会社)の広告。本田さんたちによるデイトナでの勝利を、大々的にアピールしている。右は'63年度のAMF(AMAと並立していたレース統括団体)のライセンスカード | '63年の写真。左はメカニックとして本田さんを助けていたロイ・グレゴリーという人物。「グレゴリーはイギリス人で、アメリカに移民してきた男です。本業は旋盤工ですが、ノートン・マンクスのバルブスプリング(ヘアピン型)をコイルスプリングに改良したり、とても腕のいい男でしたね」 | 米「サイクルワールド」誌に載ったレース開催広告(カリフォルニア州のウィロースプリングス)。ゼッケン13のトーハツLRに乗る本田さんの写真が使われている。「'63年、トーハツLRが世界でいちばんカッコいいレーサーだっていうんで、ずっとポスターに使われていたんですよ」 |

|

|

|

| 内外での本田さんのレーシングライセンス。一番手前はFIMのライセンス(世界選手権レース出場許可)。AMA(米)やMFJ(日)などのライセンスもある。「ぼくはMFJの第一号会員なんですよ。ほら、番号が“5001”でしょ。当時、ぼくはアメリカに駐在していましたからね。トーハツが登録してくれて、アメリカのぼくのところに送ってくれたんです」 | '63年、鈴鹿サーキットで開催された第一回日本グランプリで。本田さんはトーハツLRで125・クラスに出場。マシン不調などにより予選21位、決勝リタイヤに終わっている。トーハツの同僚ライダーとして、安良岡健選手とデェイブ・シモンズ選手(イギリス、故人)も出場したが、3人ともリタイヤ | '63スズカのパドックで。右からトミー・ロブ選手(ホンダ)、ルイジ・タベリ選手(同)、バート・シュナイダー選手(スズキ)、本田さん、そして背中向きがデェイブ・シモンズ選手(トーハツ)。「レースじゃライバルですけど、みんな仲間ですからね。ロブにしてもタベリにしても、ホンダにはまともに英語をしゃべれる人間がいないから、さびしそうにしてるわけ。タベリなんか英語じゃなくってドイツ語(スイスのドイツ語圏)でしょう。ぼくは英語がペラペラだし、フランス語なんかも話せますから、外人がみんな寄ってくるわけですよ。ホンダの連中は『マシンの秘密を聞き出してるんじゃないか?』とカリカリしていたようですけどね(笑)」 |

|

|

|

| マイク・ヘイルウッド選手。'40(昭和15)年生まれのイギリス人。“史上最高のライダーは誰か?”という命題で、常に名前が挙がる天才肌の名ライダー。一代で巨万の富を得た父のもとでレースを始め、10代末の時期から国際レースに進出。MVアグスタやホンダに乗り、世界GPの250/350/500・の3クラスで計9つの世界タイトルを獲得した。22歳で500・のタイトル獲得は当時の最年少記録。'70年代には4輪に転向したが事故で引退。'78(昭和53)年に久し振りに出場したマン島TTで、ドゥカティに乗り劇的な優勝を果たす。翌'79(昭和54)年もマン島TTで優勝し(マシンはスズキRG500)、通算14勝の最多記録(当時)を立てた。'81(昭和56)年、交通事故により死去 | フィル・リード選手。'39(昭和14)年生まれのイギリス人。ヤマハやMVアグスタなどに乗って、125/250/500・の3クラスで計7つの世界タイトルを獲得。'60年代から、故バリー・シーン選手たちが台頭してくる'70年代半ばまで、ずっと世界GPのトップクラスだった名選手。'77(昭和52)年、世界GP戦から除外されたマン島TTに出場し、ホンダでF1クラスに優勝。なお世界GP史上、3クラスでタイトルを獲得したのは、ヘイルウッド、リード、そしてバレンティーノ・ロッシ(125/250/MotoGP)の3選手だけである | 伊藤史朗(いとうふみお)選手。'39(昭和14)年生まれ。まだ16歳だった'55(昭和30)年、第一回浅間高原レース250・クラスで優勝し、天才ライダーとうたわれた。ヤマハワークスライダーとして内外のレースに出場したほか、'60(昭和35)年には日本人として初めて世界GPの500・クラスに出場(マシンはBMW)。'63年、世界GPの250・クラスで年間ランキング3位(1位はホンダのジム・レッドマン選手、2位はヤマハの同僚のフィル・リード選手)となるが、'64(昭和39)年に転倒負傷してから成績が低迷。不祥事で世間を騒がせたあげくアメリカに移住し、一度も帰国することなく'91年に病没。関係者は“史朗”を“しろう”と発音する場合が多い |

|

|

|

| 高橋国光(たかはしくにみつ)選手。'40(昭和15)年生まれ。'58(昭和33)年の第1回全日本クラブマンレース・ジュニア(350・)クラスで、BSAゴールドスター(BSA輸入元だったバルコムトレーディングの貸与車)に乗り優勝。'59(昭和34)年の第2回では、500・クラス優勝、耐久セニア(500・)で2位。本田和夫さんと並び、初期クラブマンレースから育った名ライダーである。その後ホンダチームに加わり世界GPに出場。'61(昭和36)年、西ドイツGP・250・クラスで日本人として初の優勝。翌'62年は序盤で連勝したが、第3戦のマン島TTで重傷を負い、'65(昭和40)年に4輪に転向。長くトップドライバーとして活躍後、'99年に現役引退 | 田中健二郎(たなかけんじろう)選手。'34(昭和9)年生まれ。オートレースの強豪だったがロードレースに転身。ホンダチームの一員としてアサマで活躍後、世界GPに出場。'60(昭和35)年の西ドイツGP・250・クラスで、日本人として初めて3位入賞するが、直後のアルスターGPで重傷を負い引退。4輪に転向し、レース解説者としても活躍した。「健二郎は右(カーブ)は遅かった。でも左はさすがに本職で、本当に速かったですよ。器用な男だから、右も覚えたので、ヨーロッパのグランプリでも乗れたんですね」 | 野口種晴(のぐちたねはる)選手。'33(昭和8)年生まれ。初期ヤマハワークスのリーダー格。'55(昭和30)年、創業したばかりのヤマハから、第3回富士登山レースと第1回浅間高原レースに出場。'59年の第2回全日本クラブマンレースのクラブマン/耐久350・クラスで優勝。'61年、ヤマハチームの一員として世界GPに出場。引退後は後進の育成に当たったが、'97年に病没。「野口くんも速い選手でしたが、そんなに勝ってない。アサマのレースってのは、クルマが壊れないかどうかといった、運の部分が大きいんですよ」 |

|

本田さんは69歳の現在も、ビジネスのためにアメリカと日本を頻繁に往復している。これは'03年の秋、ワシントン州シアトルのハーレーダビッドソンのディーラーでの写真。「この店のオーナーは、かつてトーハツのディーラーだったんです。初対面のとき『あなたがあの本田さんですか!』と、大歓迎されましたよ。アメリカは業者同士のつながりがしっかりしているので、ぼくの40数年前の実績がちゃんと残っていて、今でもディスカウント(業販価格)で商品を売ってもらえます。その点、日本はまだまだ遅れていますよ」 | |

【最終回】オリジナルマシンでGP出場へ

トーハツの輸出権を獲得しレースでも活躍した本田和夫さん。だが時代の流れは急速だった。本田さんが次に挑んだのは、自製レーシングマシンによって、世界GPに出場するという計画である。パイオニアとしての歩みは以後も続いたのだ。

初めての英語版マニュアル

トーハツ(東京発動機)は'64(昭和39)年に会社更生法を申請し、バイク製造から撤退した。'50年代には日本最大のバイクメーカーだった時期もあるが、結果として他メーカーに遅れをとることになったのだ。会社の経営状態がよくないことは、輸出権の所有者としてアメリカに駐在していた本田和夫さんも、おおよそ把握はしていた。

「ぼくは'61(昭和36)年から'63(昭和38)年にトーハツの駐在員としてアメリカにおりまして、ちょうどスズカができて、初めての日本グランプリを開催する('63年)というので帰ってきたんです(前号参照)。そのころには、そろそろトーハツがだいぶ傾いてきていたんですよね」(本田さん、以下同)

この前後にはブリヂストンや富士重工(ラビット)などがバイク製造から撤退。カワサキも先行きが不透明だった時期である。日本のバイクメーカーが現存4社(ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキ)に絞られていくという、最後の淘汰の時期だったわけだ。

「今の2ストロークエンジンは、みんな分離給油でしょ。トーハツには、あのポンプがなかったんです。あれがあればぼくらのクルマも、もっともっとよく走ったんでしょうけどね。なにしろ焼き付き、抱き付き(軽い焼き付き)なんて当たり前でね。クランクやピストンがくっついちゃう。材料が悪くて。ロータリーバルブにしても、トーハツはヤマハやスズキに遅れをとっていましたよね」

トーハツがついにバイク製造から撤退という時期、本田さんはアメリカ駐在員としての契約が終わり、日本にいた。

「今だから言える話ですけれど、アメリカからカラ(虚偽)の注文を入れてくれって、テレックスでもって何度も頼まれましたよ。銀行でお金を借りるのに、『アメリカでこれだけの注文(需要)があります』と(借入金の返済の見通しを)示さなくちゃいけなかったんですね。こりゃ、ちょっとまずいなと思い始めていました。ちょうど私の父(故・四郎さん)が様子を見に来てくれまして、『おまえ(本田さん)がよかったらトーハツの会社を買ってやるぞ』と言ってくれていたんですよ。でも『恐らく会社はもたないよ、労働争議が頻発しているし』と。案の定、こちらに来てスズカのレース('63年の第1回日本グランプリ)をやって、その翌年ですか。会社更生法の申請でしたよね」

トーハツがバイク界から撤退(消防ポンプと船外機の製造は継続)したのを受け、本田さんはトーハツのレース部門をそっくり買い受けている。レーサーの図面の売却は断られたが、現存していたマシンや部品をすべて購入するという契約を交わしたのだ。「トーハツの工場レーサーが10何台とか20台とか出てきて、それをトラックで運んで自分たちで組んで、表に出して売りました。大メーカーの工場レーサーが、初めて市場に売りに出たというわけです。ヨーロッパの連中は、あれでずいぶん賞金を稼いだみたいですよ。アメリカにあったレーサーも全部ぼくが買ったんですけれど、アメリカに置いたままで管理してもらっていたものが、いろいろといきさつがあって散逸してしまいました。そういうクルマが、また表に出てきているようですねぇ。筑波サーキットのレース(タイムトンネル)で『これはぼくのクルマだよ』って言ってやりましたけど」

話は前後するが、当時の日本のバイクメーカーは、輸出するバイクの英語版サービスマニュアルやパーツリストを用意できていなかった。本田さんは、マニュアルなどの英訳を行う会社の設立にも参画している。

「アメリカ人のスイム(W.B.スイムさん。終戦直後の日本に米兵として駐留し、日本の大学で学んだのちジャーナリストに。'54年の洞爺丸海難事故の現場を航空写真で撮影し、一躍有名になった。故人)と、モーターパブという会社を始めたんです。そこにトーハツの輸出課にいた坂口くんという男が加わってね。東京駅の八重洲口に部屋を借りて、マニュアルの翻訳をやりました。最初はトーハツを輸出しようってとき、英語のマニュアルやパーツリストがないっていうんで、それじゃあ作りましょうと始まったんですよ。ホンダやスズキもやったんじゃないかな。ヤマハは、やらなかったように記憶しています。ホンダの最初の英語版マニュアルは、我々が作ってやったんですよ。クルマを輸出するのに、まともなマニュアルもない。日本ってのはそういう国でした。ぼくに言わせれば、チョンマゲとって120年の発展途上国ですよ」

英語版マニュアルの分野でも、本田さんはパイオニア的な存在だったのだ。

「スイムはアメリカ英語だし、ぼくはイギリス英語(幼少時に英国人から学んだため)でしょう。たとえば車軸を、彼は『シャフト』と言い、ぼくは『アクスル』と言う。細かいところで違いが出て、ああだこうだやりましたよ(笑)。スイムは確か東大の大学院で学んでいて、とてもきれいな日本語を話しましたよ。でも細かい話になると分からない部分がある。だから、ぼくと一緒にやるとちょうどいいわけ。スイムは後にアメリカホンダに入りましたけども、うまくいかなくて出ちゃった。ハント(ビル・ハントさん。米軍軍属で、第1回全日本クラブマンレース国際クラスで優勝。故人)と同じです。向こうに行って、いいところを利用されたんでしょう」

市販レーサー製造計画

個人の海外渡航が困難だった'50年代、自費でデイトナスピードウィークのレースに参戦。26歳でトーハツの輸出権を獲得し、アメリカに駐在しながらレース出場。

そんな驚くべき実績と並び、本田さんは重要な足跡を日本のバイク界に残している。本格的なレーシングマシンを製作し、グランプリレースに参加しているのだ。

「これ以上トーハツをからかってもしょうがない。そんなふうに考えていた当時('60年代半ば)、ヨーロッパでMZ(旧東ドイツに存在したバイクメーカー)の工場レーサーが売りに出たっていうので、それっとヨーロッパに飛んで買ってきたんです。デグナー(エルンスト・デグナー選手。旧東ドイツでMZのライダーとして活躍後、西側に亡命してスズキGPチームに加入。故人)がもってきたレーサーで、いろんないきさつから表に出てきたようなんです。じゃあ、これを参考にして市販レーサーを造ろうじゃないかって考えましてね。あのころ、安良岡くん(安良岡健さん。本田さんの“弟子”としてトーハツワークスに加入。カワサキやスズキのワークスライダーとしても活躍)がカワサキにいた関係で、カワサキもこのMZを欲しがったんですよ」

ベースマシン(MZ)が存在するとはいえ、大メーカーではなくいち個人が、世界GPに出場可能な本格的レーシングマシンを製造するということ。これもまたケタ外れの、画期的な計画だったと言えるだろう。

本田さんがマシン製作のパートナーに選んだのは、同じ東京・目黒の野村工業だった。野村工業は'50年代にモナーク('50年代前半、東京に存在したバイクメーカー)のエンジンを製造。'60年代以降も某4輪メーカーのエンジンのチューニングを請け負うなど、日本の自動車(バイク)産業史の裏面で、小さくない足跡を残している会社である(本誌'00年6〜7月号に関連記事あり)。

「野村房男さん(野村工業代表。故人)とは、そこそこお付き合いがありましたのでね。たまに寄ったりしてたんですけれども、野村さんもたまたま仕事(本業は映画や写真の関連機器の製造)が暇な時期で『やりたい』とおっしゃる。だからエンジンの製作費を前金で払って、お願いすることにしたんです」

ベースとしてはMZのワークスマシンのエンジンがある。はっきり言うとコピーに近い内容だが、エンジンを製造することに関し、技術的な問題はなかったようだ。

「ただし野村さんは『ウチじゃあ歯車が切れないから、ギヤボックスはできない』と言う。当時、大森(東京都大田区)の六郷のところに、長谷川歯車という会社があって、ぼくとは親しかったんです。明治時代、日本で最初に歯車を製造した、歴史のある会社ですよ。そこでギヤボックスをやってもらうつもりだったのですが、途中でホダカ(愛知県に存在したバイクメーカーで、最初はミッション製造から出発)の名前が出てきた。当時グランド(オートレース)のレーサーのミッションを、ホダカが造ったりしてたんですね。それでホダカの人を呼んだら、『やりましょう』と言ってくれましたので、じゃあ図面代だというんで、当時のお金で100万円だか200万円だかを現金で渡したんですよ。『1年後に試作品を造ってもってきます』と」

こうして市販レーサー製造の計画は着々と進んでいったが、思わぬところで流れが大幅に狂ってしまったという。

「その1年後に(ホダカ側が)『申し訳ありません。(ミッションの設計製作が)できませんでした』と、そっくり100万円をもって返しにきたんですよ。あれにはビックリしましたよ(笑)。度肝を抜かれたというかね。あのとき、ぼくも、よく怒らなかったなぁと思いますよね(笑)。あまりビックリしたから怒らなかったのかなぁ。これで野村さんも困っちゃったわけです。エンジンはいっぱい作っちゃってあるし、(スペアの)シリンダーも何10個も作っちゃった。ぼくはお金を全部払いましたから、野村さんには一銭も迷惑をかけてないですけれど、話がそれ以上進まなくなってしまったわけですよ」

結果として計画は頓挫してしまったわけだ。だが本田さんは、'67(昭和42)年に富士スピードウェイで開催された日本GPに、自分のマシン(JRM=Japan Racing Motors)を出場させている。

「1〜2年(MZベースのマシンを)からかってるうちに、'67年の日本グランプリでパガーニ(ネロ・パガーニ選手、イタリア人)に乗せたんです。試作車ですね。はっきり言って、ほとんどMZです。もっともシリンダーとかは、みんな野村さんのところで作ったものですけどね。下はMZのミッションです。ところがメカニックの整備が悪くって、ミッションがトラブルを起こしたんです。パガーニは落ちて(転倒して)ケガをしちゃいましてね。彼は手の小指を富士スピードウェイに置いていく(切断する)結果になってしまいました。かわいそうなことをしましたよ。それで、もう、やめたと。半分できたレーサーをコンテナに入れて、オランダに売りました」

ここでも本田さんは踏んだり蹴ったりの目にあっている。「完成車は1台だけで、ほかの数10台はミッションが入っていない」と断りを入れて売却したのに、オランダの買い主から「半端なものを売りつけた」と言われ、代金が支払われなかったのだという。

「あれには困りましたけども、あぁ、くれてやる! と短気を起こしちゃいました(笑)。やっぱり、短気は損気ですよ」

恩讐の果てに

その後の本田さんは、バイクの世界とは少し距離を置き、貿易などを行う実業家として歩んでいった。

「JRMを造るとき、いろんな部品のエージェント権をとったんです。アマル(イギリス)のキャブレターはグランド(オートレース)の選手たちにずいぶん売りました。チェリアーニ(イタリア)のフロントフォークの輸入権もぼくがとった。これは、かなりの数をカワサキに売りましたよ。マーレー(ドイツ)のピストン、SKF(スウェーデン)のベアリングとかね。さらにドイツ製の工具はほとんど全部ぼくが押さえてました。ベンツの部品なんかも輸入してね。ベンツのようなドイツ車は、パーツにしても供給元が一社だけじゃないわけです。万一どこかの会社からの供給が止まっても大丈夫なように。当時、ベンツのパーツはヤナセが輸入していましたが、ぼくはもう一方の供給元を押さえた。どちらもベンツの純正部品です。ボッシュ(ドイツの電装品メーカー)は日本に法人がありましたが、じゃあぼくはベルー(同じくドイツの電装品メーカー)とかね。BMWやポルシェの部品も輸入して、バルコム(当時のBMWなどの輸入元)にもずいぶん納めましたからねぇ」

そういった活動を行っていた間、本田さんがバイク雑誌などのマスコミに登場することはほとんどなかった。バイク界にさまざまなケタ外れの実績を残しながら、本田さんは長らく“まぼろしの男”だったのである。

「楽しい人生だったと思いますよ。ぼくの人生は、小学校1年のときにイギリス人のおばちゃんに英語を学び、5年のころ父を通じてオートバイに出会ったというのが、大きな意味をもってますねぇ。立川の連中(米軍立川基地のバイク好きの米兵たち)と仲よくなり、木村 滋さん(フリーのメカニック)と知り合って、ミナトモータース(東京にあったヤマハの有力ディーラー)に紹介され、ヤマハに一宿一飯のお世話になり、翌年('58年)にアサマの第1回全日本クラブマンレースで優勝して……。英語が話せたことと、オートバイのレースをやったことで、ずいぶんと楽しい思いをしましたよね」

昔も今も、モータースポーツには多大な費用がかかる。欧米諸国では、まずは富める上流階級が、名誉以外に見返りを求めない、完全な“遊び”としてモータースポーツを始めたわけだ。だがモータースポーツには興行としての価値がある。自動車(バイク)というものの意味も、お大尽がスリルを味わうためのオモチャから、社会全体に利益をもたらす大量生産物へと変わった。結果モータースポーツは、ひと握りの上流階級の手から、庶民の頭上にまで降りてきたわけだ。

急速に自動車産業とモータリゼーションが発展した日本では、モータースポーツが上流だけの遊びだった期間が、比較的短かったと言えるかも知れない。他人から援助を受けず、ただ自分の楽しみのためにレースをする。本田さんは、そういうスタンスでモータースポーツに取り組むことができた、非常に数少ない人物のひとりだったのではないか。

「おたくの会社(八重洲出版)の仕事も、一時はずいぶんお手伝いしてたんですよ。海外の記事の翻訳とかね。ところが素直じゃない人がいるんです。ぼくの訳文に『本田氏はこういう書き方をしているが、辞書によると違う発音だ』とか書き加えたりね。冗談じゃないですよ。ぼくは小学校1年から英語をやってるんですから。“metisse”(トライトンのような混血バイク)を“ミーチス”とか“ミティース”とか。あれは“マティーズ”と発音するんですからね。笑っちゃいますよ。それでもう『勝手にしろ』って、お手伝いもやめちゃった。そういう話です」

この連載の初回(本誌'03年9月号)でも述べたのだが、筆者は「本田和夫さんという人は、気難しくて不遜らしい」という話を事前に聞いていた。第1回全日本クラブマンレースの現場で、本田さんと小社八重洲出版の会長だった酒井文人(故人)が、激しい論戦を演じたことも知っている(詳細は本誌'03年10〜11月号)。正直なところ、実際に本田さんにお会いするまでは、どういう応対をされるかと緊張していたのだ。

だが本田さんは筆者を温かく迎えてくれただけでなく、非常に率直な態度で、客観性の高い話も聞かせてくれた。まぁ、いわゆる押しの強いお人柄だと感じたのも事実だが、一度言い出したら相手の話など聞かないといった、理にかなわないような態度をとることはない。むしろ、いい意味でイエスノーがはっきりしていて、インテリジェンスがあり、話し合いのしやすい人だと表現できる。

「酒井さんともやり合いましたけど、酒井さんが(実質的に)主催したアサマのクラブマンレースがあって、ぼくも世の中に出ましたからね。そういう意味では大変お世話になっていますし、その酒井さんが亡くなられたとお聞きして('02年4月)、ご挨拶にうかがうのは当然ですよ。ただ、ぼくがそういうオートバイ業界の集まりに出るのが久し振りだってことで、ずいぶん(昔の仲間から)驚かれたみたいですけどもね(笑)」

これも連載初回に述べているが、本田さんの話の内容には“通説”と異なる部分も多く、聞く人によっては驚いたり、少し不快に思う点もあったかも知れない。さらに資産家の息子として裕福に生きてきたことを、隠しもせずに堂々と話すのも、場面によっては座を白けさせてしまうかも知れない。

「そうねぇ。ぼくの性格は、天真爛漫という言葉、そのものですのでね(笑)。今でも息子と一緒に富士の裾野あたりまで飛んでって、鉄砲を撃って、また東京まで飛んで帰ってきますから。『パパは化け物だよ!』って息子からも言われています(笑)」

実際、本田さんは元気そのものだし、頭の回転が速く、話にもよどみがない。そのため、一緒にいると、相手がご老体だという意識がなくなってくるところがある。69歳でこうなのだから、若いときはどれほど元気だったのかと、ちょっと怖い(?)ほどだ。

「そうそう、また食事をとりに出ましょう。今日は、あなた(筆者)のクルマに乗せていってもらって、よろしいですか?」

本シリーズ「戦後バイク史の証人たち」は、何回も取材を重ねてから、実際の記事掲載をしている場合が多い。本田さん宅にも何度かうかがっていたのだが、この日も本田さんは筆者を昼食に誘った。

本田さんの愛車(先代ベンツSクラス)に比べ、筆者のクルマはかなり小さくオンボロである。しかし本田さんは気にする様子もなく助手席に乗り込んだ。東京都内を筆者の運転でおとなしく走っていたのだが、料理店への道中で本田さんはなにげなく言った。

「あぁ。このクルマ、右前のサスペンションが、ちょっと傷んでますねぇ」

鈍感なドライバーならば、運転していても気付かない程度のヤレである。それを本田さんは、助手席ですぐに感じ取った。

やはり、ただ者ではないのだ。

背筋をピンと伸ばして助手席に座り、落ち着いて前方をながめる本田和夫さん。筆者はあらためて、基本に忠実で安全な運転へと、意識を集中させたのだった。(了)

|

|

|

| 米ワシントン州シアトルのハーレーダビッドソンのディーラーで。本田さんは69歳の現在もビジネスのため海外へ頻繁に出かけている。英語はネイティブスピーカー並みで、まったく不自由がない。「オートバイに乗っても速いですよ。身体はさすがに衰えてるでしょうけれど、頭は昔よりもさえてますからね(笑)」 | 本田さんの実家のガレージで組み立てられているトーハツのワークスマシン。'64(昭和39)年にトーハツが会社更生法を申請した際、レース関係の車両とパーツを本田さんがすべて購入したのである。「デェイブ・シモンズ(イギリス人のGPライダーで、トーハツやカワサキで活躍。故人)が乗ってたレーサーも、彼が亡くなったあとに奥さんが売りに出しちゃった。あれも、元はぼくのところから出たものです」 | |

|

|

|

| '67(昭和42)年、富士スピードウェイで開催された日本GPの125・クラスを走るJRM試作車。空冷2サイクル単気筒でロータリーバルブ吸気。ライダーはネロ・パガーニ選手。旧東ドイツのMZのワークスレーサーをベースに、本田さんが製作したもの(実製作は野村工業)で、角断面スイングアームなど革新性も高かった。「あの計画がうまくいっていたら、ルイジ・タベリ(スイス人のGPライダー。'60年代にホンダに乗り小排気量クラスで活躍した)をチーム監督にして、ヨーロッパのグランプリにも出ていく予定だったんですけれどね」 | H.G.アンシャイト選手(ドイツ人のGPライダー。クライドラーやスズキに乗り小排気量クラスで活躍)と。'60年代末の写真のようだ。「これはホッケンハイム(ドイツ)かな。ぼくはもうレースを引退していた時期です。アンシャイトは現役引退後の一時期、ぼくの仕事を手伝ってくれていたんですよ」 | |

|

|

|

| 安良岡健(あらおかけん)選手。本田さんの弟子的な存在としてレース活動を開始。トーハツ、カワサキ、スズキの各ワークスに参加し、'70年代の始めにはプライベートで世界GPの500・クラスに出場。「安良岡くんは才能はあったけれど、どっちかというと大人しくて、自分が大将にならないタイプ。どのメーカーでもずっと冷や飯を食わされてました。ついてない選手でしたよ……」 | 金谷秀夫(かなやひでお)選手と(本田さんは左側)。金谷選手はカワサキワークスを経てヤマハに加入。'70年代、世界GPでヤーノ・サーリネン選手(フィンランド)やジャコモ・アゴスチーニ選手(イタリア)などのチャンピオンをサポート。日本のエースとして大活躍した。「金谷くんは、カワサキでは安良岡くんの後輩でした。先輩の安良岡くんがボログルマ(カワサキH1R)で走っているとき、ヤマハの工場レーサーでトップ争いでしょう。運もありましたよね」 | 本田さん(右)は射撃も得意で、クレー射撃でオリンピックに出場した経験もある。写真中央はタレントの加藤茶さん。'70年代半ばの写真だろうか。「作家の大藪春彦さんに銃を教えたのは、ぼくなんですよ」。故・大藪春彦さんの名作「汚れた英雄」の主人公・北野晶夫のモデルには諸説あるが、自由奔放な坊ちゃんライダーだった本田さんのイメージも盛り込まれているらしい |

|

|

|

| 数年前、米カリフォルニア州のサーキット、ウィロースプリングスのイベントで。左は月刊「ライダースクラブ」誌の元編集長、根本健さん。「関係者に『日本のスゴい先生が来てる』と言われて、誰だろうと思ったら根本くんじゃないですか(笑)。向こうも『あれ、本田さん!』と驚いてましたよ」。若き日の根本さんはカワサキ系チームに所属しており、安良岡健さんの後輩だった。本田さんも旧知の仲なのだ | 安良岡健さんの店・モトショップエキスパート(・03-3795-0018)で。安良岡さんも本田さんも自慢話をしないため、若い顧客の中にはふたりが元グランプリライダーだと知らない人もいる。「安良岡くんがカワサキに入るとき、ぼくもレーシングマネージャーとして呼ばれたんですが、実現しませんでした。トーハツ時代もぼくは客側(輸出権所有者)ですし、レースに関しては最後までアマチュアだったわけです」 | 表彰式に出るのが嫌いで、トロフィーのたぐいもほとんどもっていないという本田さん。数少ないトロフィーのひとつは、'98年に開催されたナイキ社主催の射撃ワールドカップでのもの。「日本の射撃の協会は、ぼくらのような年寄りにも朝から体操やれだの、つまらないことを言ってきます。そんなので試合に勝てるなら簡単ですよ(笑)」。日本人特有の湿った精神論に収まらない、“自由人”らしい言葉である |

Menu へ