|

|

|

||||||||||||

![]()

、ホンダがエントリーリストから姿を消して、グランプリの500ccクラスはある種の停滞ムードに包まれていた。ジャコモ・アゴスチーニと彼の駆るMVアグスタは、孤高の4ストロークサウンドを轟かせてGPサーキットを疾走しトロフィーの山を築き上げていたが、彼とMVには、ライバルと呼べる存在はいなかったと言ってもいいだろう。

、ホンダがエントリーリストから姿を消して、グランプリの500ccクラスはある種の停滞ムードに包まれていた。ジャコモ・アゴスチーニと彼の駆るMVアグスタは、孤高の4ストロークサウンドを轟かせてGPサーキットを疾走しトロフィーの山を築き上げていたが、彼とMVには、ライバルと呼べる存在はいなかったと言ってもいいだろう。

華やかなグランプリの最高峰クラスとしてのイメージが強い500ccクラスだが、当時は多くのワークスが参戦することがなかったのがこのクラスの現実だった。アゴスチーニの遙か後方で2位以下の争いを繰り広げていたのは、50年代から生き残っている4ストローク単気筒のノートンやマチレスといった市販レーシングマシンであり、パトン、リント、CZなどの実験的な4ストロークマシンが時々上位に滑り込んでくる程度だった。

華やかなグランプリの最高峰クラスとしてのイメージが強い500ccクラスだが、当時は多くのワークスが参戦することがなかったのがこのクラスの現実だった。アゴスチーニの遙か後方で2位以下の争いを繰り広げていたのは、50年代から生き残っている4ストローク単気筒のノートンやマチレスといった市販レーシングマシンであり、パトン、リント、CZなどの実験的な4ストロークマシンが時々上位に滑り込んでくる程度だった。

アゴスチーニとMVワークスは多くのレースで2位以下をラップ遅れにし、まさに独壇場のレースを続けていた。観衆の興味は激しいデッドヒートを繰り広げる他のクラスに向けられ、500ccクラスには最高峰クラスでありながら独特の孤立感が漂っていた。

|

最大のマーケットはアメリカだった。70年3月15日のデイトナ200マイルでCB750が優勝すると、その販売台数は急激なカーブを描いた。GT500/GT750を市場に展開したスズキ、500SS/750SSのカワサキ、XS650/TX750のヤマハも、アメリカの市場とレースに対応するビッグマシンの投入が不可欠となった。そして同時に、500ccクラスのマシン…つまりグランプリマシンが、ほぼ時を同じくして生み出されていった。 1970年、500ccクラスに新しい風が吹き始めた。500SSをベースとした市販レーシングマシンH1Rを送り込んだカワサキは順調に入賞を果たし、60年代のホンダに次いで日本車による500ccクラスのポイントを獲得した。11レース中8レースの表彰台に立ったカワサキはメーカーランキング2位を獲得。優勝こそなかったが、これは明らかに新しいムーブメントの始まりを告げる出来事だった。 71年、カワサキに続いてスズキが500ccクラスにTR500を投入。第9戦アルスターGPで、日本製2ストロークによる初の500ccクラス優勝を果たし、日本製2ストローク勢の存在は500ccクラスに欠くべからざるものへとなっていた。73年にヤマハが純ワークスのYZR500を、74年にスズキも純ワークスのRG500を投入するに至って、500ccクラスは完全に新しい時代を迎えた。 1958年以来、営々と500ccクラスのライダー/メーカータイトルを守り続けた(66年のメーカータイトルのみホンダが奪取)帝王MVアグスタの栄光の日々は、残り僅かだった。丁度、日本製2ストロークの侵攻が始まるのと時を同じくして、71年2月2日に総帥ドメニコ・アグスタが他界。74年には政府系金融機関に株を売却し、事実上のワークス活動はこの時点で終幕を迎えることとなった。 70年代中盤から、500ccクラスは日本製2ストロークマシンのものとなった。250/350ccクラスでも、ヤマハTZを中心とした2ストローク市販レーシングマシンがエントリーリストの大半を占め、サーキットは2ストロークのチャンバーから発せられる甲高いエキゾーストノートとオイルの臭いに包まれていた。 その頃ホンダは、CB750Fourで開拓した4ストロークビッグマシンの活躍の場として耐久レースを選び、ワークスマシンRCBを送り込んでいた。76年に参戦を開始したRCBは瞬く間にヨーロッパ耐久選手権のサーキットを席巻した。グランプリでは日本製2ストローク勢が、耐久選手権ではRCBがレースのイニシャチブを握り、70年代のレースシーンを牽引する役割は、完全に日本製モーターサイクルのものとなっていた。 |

|

ウェットコンディションの予選で2分24秒01をマークした木山+NR500は、2番手の平忠彦を2秒30引き離して、フロントロウを奪い取っていた。それはまた、故隅谷守男選手以来7年ぶりのホンダマシンによるポールポジションの獲得でもあった。

予選が終わった木山さんをつかまえたボクはちょっと興奮ぎみに声をかけた。いつも物静かな木山さんは珍しく高揚した感じで言った。

「だ〜ってみんな苦労してきたもん。そろそろ結果出さないと!」

木山さんの顔には、ひとつの仕事を成し遂げた安堵の表情があった。とにもかくにも、NRはポールを獲得するまでに至ったのだ。シェイクダウンテストから2年。NRはグランプリサーキットでは苦悩のレースを続けていた。

1979年8月12日のイギリスGPにデビューしたNR500は、リタイヤという厳しい現実の中でその戦歴をスタートさせた。続いて9月2日のフランスGPでは、予選不通過の憂き目にあった。ケニー・ロバーツ+YZRと、バリー・シーンやバージニオ・フェラーリを筆頭とするRG軍団との戦いは熾烈を極めていた。250ccクラスではカワサキワークスをも苦しめる実力を持つグラツィアーノ・ロッシ+モルビデリも、500ccクラスでは第4戦イタリアGPで9位に入るのがやっとという状態だった。

1979年8月12日のイギリスGPにデビューしたNR500は、リタイヤという厳しい現実の中でその戦歴をスタートさせた。続いて9月2日のフランスGPでは、予選不通過の憂き目にあった。ケニー・ロバーツ+YZRと、バリー・シーンやバージニオ・フェラーリを筆頭とするRG軍団との戦いは熾烈を極めていた。250ccクラスではカワサキワークスをも苦しめる実力を持つグラツィアーノ・ロッシ+モルビデリも、500ccクラスでは第4戦イタリアGPで9位に入るのがやっとという状態だった。

翌1980年にも、NRは結果を残せない辛いシーズンを送っていた。GPデビューから丸1年が経った80年のイギリスGPで片山さんが15位完走を果たすが、当時の得点圏は10位であり、ポイントを獲得することは出来なかった。その80年には、カワサキがKR500による参戦を開始し、遂に日本の4メーカーが500ccクラスで相まみえる図式が整った。日本製マシンに果敢な挑戦を続けていたモルビデリはそのチャレンジに終止符を打ち、ロッシはRG軍団の一員として500ccクラスに挑み、ランキング5位となっていた。

NR500は、81年に入っても第1戦オーストリアGPで13位完走を果たした後、3戦連続でリタイヤが続いていた。木山選手の鈴鹿200kmにおけるポール獲得は、そんな状況が続いている最中の出来事だった。

6月14日、鈴鹿200kmの決勝は雨のレースとなった。ポールを獲りながら、始動性の悪さで押し掛けスタートを大きく出遅れた木山+NRは、木下恵司+後方排気TZ500や河崎裕之+RGΓ500をはるか後方から追う展開となった。

鈴鹿200kmレースは、夏の鈴鹿8時間耐久の前哨戦として全日本の中に組み込まれた長距離レースだった。しかし8耐に出場するマシンによって争われるスーパーバイク1000ccクラスが鈴鹿200kmのメインレースとなり、本来のスプリントペースでレースを戦う国際AB500ccクラスが8耐の予行演習的な給油を行なう義務づけはなくなっていた。

それでも、2ストローク勢は当然のようにレース中に給油をしなければその200kmという距離を走り抜くことは出来なかった。21周目に木下が、23周目に河崎が給油のピットインを終えると、我慢の追撃を続けていた木山さんはついにトップに躍り出た。それは500ccクラスにおいて、4ストロークが2ストロークをリードする、歴史的瞬間だった。

70年代中盤にMVアグスタがワークス活動を終えて以来、グランプリにおける4ストロークマシンの活躍を見ることは出来なくなっていた。76年の最終戦西ドイツGPで、雨の決勝レースに旧型MVを走らせたアゴスチーニが優勝して以来、4ストロークマシンによるメジャーレースにおける勝利を見ることは完全に出来なくなっていた。

グランプリと全日本を同列で語ることは出来ないにしろ、とにかくNR500は4ストロークマシンとして、確かにレースをリードした。そして木下に2秒の差をつけ、悲願のウィニングチェッカーを受けた。ピットの歓喜の大きさは、それまでの苦労を物語っているかのようだった。

いつもは穏やかな表情を崩さない木山さんの喜びようも半端ではなかった。ウィニングサークルにマシンを停めてスタッフと抱き合い、「やった〜、やったぞ〜」と声をあげる彼の姿に、NR500初優勝の重みを知ることが出来た。興奮の収まらない木山さんは脱いだヘルメットをグランドスタンドに投げ込んだ。彼の喜びは、それほど大きかった。

そのレースを見つめ続けていた片山さんに感想を聞こうと思ったが、彼は小さくうなずいて無言でその場を去った。その表情には、超一流ライダーとしての新たなる決意がみなぎっているかのようだった。この時ほど毅然とした片山さんを、ボクは見たことはなかった。

鈴鹿200kmから2週間後の第6戦オランダ/ダッチTTで10位をキープした片山+NRは、惜しくも最終ラップにリタイヤとなった。第7戦イギリスGPで、フレディ・スペンサーが5位のポジションを走るも、これまたマシントラブルでチェッカーを受けることは出来なかった。NR500のチャレンジは、事実上この1981年で終了した。

![]() 3年が経った1985年の春、ボクは取材でHRCをたずねた。それは、NRのピストンやシリンダーを拝見出来るという信じられない機会を与えられてのものだった。スクープで楕円ピストンが雑誌に出たことはあったが、正式に取材に応じていただける最初の機会であることに、ボクは大きな喜びを感じていた。

3年が経った1985年の春、ボクは取材でHRCをたずねた。それは、NRのピストンやシリンダーを拝見出来るという信じられない機会を与えられてのものだった。スクープで楕円ピストンが雑誌に出たことはあったが、正式に取材に応じていただける最初の機会であることに、ボクは大きな喜びを感じていた。

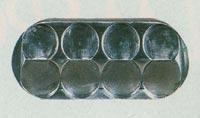

1時間ほどF主研の話をうかがい、やがてNRのパーツが会議室に運ばれて来た。16本のバルブとスプリングが組み込まれた片側バンクのシリンダーヘッドを持った瞬間、このNRのある種の凄まじさを感じたものだ。それは想像をはるかに超えた軽さだった。長径93.4mm、短径41.0mmの、信じられないほど小さく軽いピストンも、NRの神秘を感じさせるに充分なものだった。そのピストンが4個そろって20,000回転以上も回っていたかと思うと、ちょっと背筋が寒くなる思いだった。

1時間ほどF主研の話をうかがい、やがてNRのパーツが会議室に運ばれて来た。16本のバルブとスプリングが組み込まれた片側バンクのシリンダーヘッドを持った瞬間、このNRのある種の凄まじさを感じたものだ。それは想像をはるかに超えた軽さだった。長径93.4mm、短径41.0mmの、信じられないほど小さく軽いピストンも、NRの神秘を感じさせるに充分なものだった。そのピストンが4個そろって20,000回転以上も回っていたかと思うと、ちょっと背筋が寒くなる思いだった。

カメラマンとともに、そのピストンに驚いていると、しばらくしてF主研はちょっといたずらっぽく微笑みながら、「こんなのもあったんですよ」と言うとズボンのポケットからもう一つのピストンを取り出した。取材の間、F主研のポケットの中にあったそのピストンは、ほんのりと暖まっていた。マグネシウム製だというそのピストンは、本当に持っている実感がないほど軽かった。

カメラマンとともに、そのピストンに驚いていると、しばらくしてF主研はちょっといたずらっぽく微笑みながら、「こんなのもあったんですよ」と言うとズボンのポケットからもう一つのピストンを取り出した。取材の間、F主研のポケットの中にあったそのピストンは、ほんのりと暖まっていた。マグネシウム製だというそのピストンは、本当に持っている実感がないほど軽かった。

1970年代の、2ストロークマシンによるグランプリレースという重い扉をこじ開けるために作られたNRという鍵は、凝りに凝った鍵だった。凝りすぎていて上手く鍵穴に入らない事もあったのかもしれないけれど、鍵職人たちはしっかりと鍵の作り方を身につけて、NSやNSRという次世代の鍵を作ってみせた。

NSは82年のデビューシーズンから勝利を手にし、84年からのNSRは、もっとも成功した500ccクラスのレーシングマシンとして認められる存在となった。もちろん、NRの基本コンセプトにある「次世代の人材育成」という目標が、そこに達成されていることは明らかだった。1985年、ホンダはフレディ・スペンサーによる500と250のダブルタイトル獲得に向けてフルスロットルに入っていた。取材を終えてHRCを辞する時、F主研は最後にこう付け加えた。

NSは82年のデビューシーズンから勝利を手にし、84年からのNSRは、もっとも成功した500ccクラスのレーシングマシンとして認められる存在となった。もちろん、NRの基本コンセプトにある「次世代の人材育成」という目標が、そこに達成されていることは明らかだった。1985年、ホンダはフレディ・スペンサーによる500と250のダブルタイトル獲得に向けてフルスロットルに入っていた。取材を終えてHRCを辞する時、F主研は最後にこう付け加えた。

「ま、人と同じことをやってもつまんないですからね」

| 今年のホンダ・モータースポーツ計画発表の場で、2002年用4ストロークマシンRC211Vの存在が明らかにされた。V型5気筒という未知のエンジンに注目が集まり、なぜ5気筒を選んだかの質問が飛んでいた。ボクは、ホンダ全体のレース統括責任者の立場を担うことになったF氏に聞いてみた。 「なぜ、5気筒を選んだのですか?」その答えは、85年に取材を終えてHRCを辞する時に付け加えられたものと同じだった。ボクは密かに、今も走り続けているNRを感じていた。 |

|