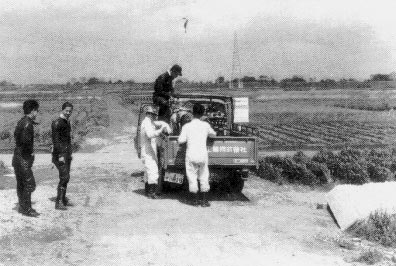

今では信じられない話だが、日本人/日本車が本物のロードレースコースを走るのは、この時が最初だった。富士登山レースはその名の通り富士山の登山道がコースであり、浅間は劣悪な火山灰路面だった。ホンダがマシン開発に使用していたのは荒川の河川敷の一部を建設省河川局荒川工事事務所から借り受けて作った、ほとんど直線しかない簡易舗装のテストコース。もちろんコーナーやアップダウンなどはなく、エンジン性能はまだしも車体の開発を行なえるようなコースではなかった。このコースは研究所に近いことから、マシンの処女走行の地として長く使われ、1979年に閉鎖されるまで、幾多のワークスマシンの「産湯」の地として使用されている。写真は当時の最先端施設である「荒川」にマシンを運び込むメカニックとライダー。

ホンダでは、出発に先立って英会話やナイフとフォークによるテーブルマナーの講習をおこない、参加メンバーたちを鍛え上げた。ライダーたちは、厳しい練習走行の後、これらのカリキュラムもこなさなければならないというハードな毎日を送った。またナースリーに入ってからも、風呂や便器の使い方にいたるまで、徹底したジェントルマン教育が行なわれ、ホンダのメンバーであることはもちろん、日本人を代表して恥ずかしくない行動が求められたという。

これまで多くの紙面に紹介されたホンダのマン島初挑戦ストーリーにあって、そのマシン名がRC141の場合とRC142の場合がある。これは、出場直前の正式発表がRC141であり、後の発表としてRC142に変更された経緯によるもの。当初船積みしたマシンは2バルブのRC141であり、本来これがレースに出走するはずだった。しかしチームは、メンバーの渡航時にぎりぎり間に合ったRC142の4バルブヘッドを手荷物として持参し、現場の最終判断としてこのRC142エンジンを走らせることとなった。正確には、谷口尚巳、鈴木義一、鈴木淳三の3人がRC141F(フレーム)、RC142E(エンジン)の合体マシンを駆り、田中楨(てい・木へんに貞)助は純粋なるRC141で出走している。つまり、マン島初出場はRC141とRC142の2種であり、谷口の初入賞はRC142によるものとなる。これによって、後にホンダのマン島初挑戦はRC142という表記がなされることが多くなった。なお個人出場のビル・ハントはコース完熟用のCB95による出場だった。ちなみに公式発表ではRC141が15.3馬力/12,500回転の最高出力であるのに対しRC142は18馬力/13,000回転。141と142は外観からは判別はつかない。

とにかくコースに慣れることがライダーたちにとって最大の課題だった。この年の125ccクラスのレースが開催されたのはフルコースのマウンテンコースではなく、ショートコースとも言うべき1周17.364kmのクリプスコース。普段は公道であり、ライダーたちは保安部品付きCB95でそこを走ることが出来たのが大きな救いだった。慣れない完全舗装路、連続するカーブ、時には俊足のツーリングライダーにさえ抜かれながら、彼らはGP挑戦への階段を一歩一歩昇っていった。写真は練習中の珍しい写真。ライダーは谷口尚巳。

記載してあります。下までご覧下さい。

養成所、苗床といった意味の名のホテルに約1ヵ月の合宿をはることになったホンダチーム。初めて見る謎の東洋人たちの、ややもすると奇行に映った行動にいやな顔を見せず、オーナーからメイドまで物心両面にわたって大きなサポートをほどこしてくれた。

当初、ホンダチームの面々は、慣れぬ海外に戸惑っていたが、ホテルに着いて驚くと共に胸をなで下ろした。ホンダチームにあてがわれた部屋からはベッドが運び出され、なんと、床に布団が敷いてあったのだ。迎え入れるホテル側も、日本人を見るのは初めて。彼らは彼らなりに未知の国を研究し、客人をもてなす工夫をしていたのだった。これにはチーム一同いたく感激した。