|

|

|

1961年のグランプリ初優勝以来、Hondaは順調に成果をあげ数々の勝利を手中にしていた。50、125、250、350各クラスで年間タイトルも獲得し、わずか数年にしてHondaはGPの中核を成す存在へと登りつめた。しかし唯一、まだ足を踏み入れていない聖域があった。それが、グランプリの最高峰である、500ccクラスだった。

1960年代中盤、グランプリの世界でこそ主役の一翼を担うHondaではあったが、公道向け市販車のラインアップ…つまり二輪車メーカーとしての存在感は、世界的に見ればまだまだ駆け出しと呼ぶにふさわしいものだった。Hondaの市販モデルの主力は50〜250ccクラス。250の拡大版である305ccがラインアップの最大排気量モデルであり、500ccや650cc、またはそれ以上といった、英国車に代表される世界の二輪界をリードするビッグマシンは、まだ生産することが出来なかったのだ。

|

|

|

|

| もちろん、125や250のスポーツモデルは、その性能において高い評価を受けてはいた。しかしそれは、ビッグマシンの絶対的な速度や重厚感に渡り合えるものではないことは確かだった。二輪車メーカーとして世界に覇権を示すには、やはりビッグマシンのラインアップは不可欠なものだった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

1964年、350ccクラスで全勝優勝を果たしたHondaは、翌65年、ついに満を持した市販ビッグマシンを世界市場にデビューさせた。グランプリマシン譲りのDOHCをおごったエンジンは450cc。世界トップクラスの性能を持つOHV650ccのトライアンフボンネビルT120Rを凌駕出来ると豪語したそのマシンは、グランプリで鍛えられたHondaならではのアイデアと挑戦心に満ちたものだった。 |

|

|

| もちろん、このCB450の市場は海外が中心となる。Hondaは、その発売に呼応して1966年からのグランプリ500ccクラス…栄光のイエローゼッケンへの参戦を決定。これによってHondaはついにGP全クラスへその戦線を拡大することになった。1950年代終盤、MVが125、250、350、500の4クラスに参戦していたことはあったが、50ccを含めた5クラスへの挑戦は前代未聞。しかしHondaは、全クラスに参戦するばかりではなく、そのすべてのタイトルを狙うという空前絶後の目標を掲げたのだった。グランプリ全5クラスの同時制覇…これこそHonda二輪レース活動における究極のターゲットだった。 |

|

|

|

|

|

|

しかし、その行け行けムードとは裏腹に、Hondaの内情は資金的な意味だけではなく火の車状態だった。グランプリ5クラスそれぞれに複数のワークスマシンを送り込むだけではない。1964年に参戦を開始したF1に熟達のエンジニアを引き抜かれ、65年にはF2へもエンジン供給を開始。またラインアップの拡大を急務とする二輪市販車の開発作業に加え、四輪の市販車開発も急がれるところであり、当時Hondaの開発/運営スタッフは、まさに猫の手も借りたい状態であった。 |

|

|

|

|

|

|

|

「Hondaは500ccクラス用に6気筒または8気筒を準備している」「V型配置のまったく新しいエンジンを開発している」…海外のメディアが誌面をにぎわす予想記事に反して、500ccクラス用RC181は実にオーソドックスなまとまりを見せていた。50cc2気筒、125cc5気筒、250cc6気筒などに比べればいささか面白みに欠ける500cc4気筒は、それでも85psという、グランプリマシン史上未踏のハイパワーを発揮しており、150kgを超える車重もあって、さしものレッドマンも閉口する悍馬であった。

|

|

|

|

|

|

|

しかし、RC181は幸運なデビューレースを迎えることが出来た。1966年5月22日、500ccクラスの緒戦はハイスピードコースで知られた西ドイツ/ホッケンハイム。操縦性に不満を抱えながら、レッドマンはそのハイパワーにモノを言わせてアゴスチーニのMVを26秒も引き離し、華々しくデビューレースを終えた。1959年のマン島TT初挑戦から8シーズン。Hondaはついにグランプリの最高峰500ccクラスでの勝利を手にした。 |

|

|

| だが、RC181の完成度は、決して充分と言えるものではなかった。続くアッセンでもウィニングチェッカーを受けるものの、アゴスチーニ/MVとの差はわずか2秒と言う僅差のレースだった。パワーこそMVを圧倒的に凌駕してはいたが、そのハイパワーをいかすだけの操縦性が備わっていないことがRC181のウィークポイントだった。 |

|

|

そしてその弱点は、3戦目で致命的なアクシデントをもたらすことになる。激しい雷雨がコースを洗うベルギー/スパ・フランコルシャンのレース。レッドマンは悪コンディションの中でRC181のコントロールを失い転倒。重傷を負ってその後のレースを欠場せざるをえなくなるばかりでなく、この負傷がもとで引退を決意するに至るのである。これによって、レッドマンとRC181はわずか3戦でそのコンビネーションを解消することになった。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

この年、Hondaが掲げた全クラス制覇の青写真に、大きな狂いが生じたのは言うまでもない。500ccクラスでレッドマンを欠いたHondaは、急遽ライダーのフォーメーションを変更。250と350に加え、ヘイルウッドが500ccクラスのメインライダーも兼務することとなった。しかし、ここからのヘイルウッドの奮闘は想像を絶するものだった。

ひとつのグランプリで250、350、500の各クラスに出走するのは当たり前。時には4レースをこなすという大車輪の活躍で、彼はHondaのフォーメーションを守り通した。中でも、第7戦チェコスロバキアGPでは、豪雨の3レースを走りきり、その3レースともに優勝するばかりでなくレース中のベストラップを記録。後に彼のニックネームとなる「マイク・ザ・バイク」は、この年の活躍によって定着することになった。

|

|

|

|

しかしヘイルウッドをもってしても、RC181のハイパワーを存分に発揮させるには至らなかった。フレーム剛性の不足、操縦性の不満はその後も続き、度重なるフレーム修正や外部フレームメーカーの採用など、最高峰500ccクラスにおけるRC181は、幾多の苦難を乗り越えなければならない運命にあった。 |

|

|

| 当時、Hondaのワークスマシンは、担当するライダーに応じてオーダーメイド化されており、もともとRC181はレッドマンのライディングに合わせて各部の寸法や剛性感、バンク角などが設定されていた。しかしヘイルウッドはレッドマンの要求を遙かに超えたバンク角でマシンを走らせ、予想もしなかった荷重をマシンにかけてみせた。絶頂期を迎えたヘイルウッドのライディングはそれほどハードであり、それがまたHondaの全クラス制覇達成に大きく貢献したのは言うまでもない。 |

|

|

|

| 1966年シーズン当初から、HondaはFISCOの第1コーナー30度バンクの安全性に問題ありとして、FISCOにおける最終戦日本GPをキャンセルする決定を下していた。つまり、全クラス制覇の目標は他チームより1戦少ないレース数の中で達成しなければならない宿命にあった。 |

|

|

|

|

|

|

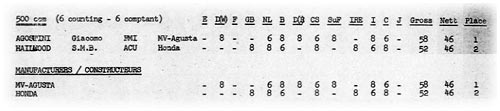

しかし最終戦を残すのみとなった9月11日のイタリアGPで、Hondaは辛うじて全クラスのメーカータイトルを決定。レッドマンがシーズン途中に抜けた500ccクラスと、タベリとブライアンズが勝ち星を分け合ってしまった50ccクラスのライダータイトルを逃したものの、当初の目標であった全クラス・メーカータイトル制覇は、ここに達成されたのである。 |

|

|

| 時が経てば、あたかもHondaの圧倒的勝利に明け暮れたかに見える1966年の全クラス制覇も、内情は実に苦しい、薄氷を踏む思いのシーズンであった。だが、この1966年シーズンに達成した戦績は、Hondaのグランプリ活動における究極の到達点であったのも確かだ。以後、この記録は決して破られることのない、グランプリ史上に輝くものとなった。 |

|

| 翌1967年、Hondaは第一期グランプリ活動最後の年を迎えた。そして、この年の500ccクラスの戦いは、グランプリ史上に残る壮絶なものとなった。7年間守り通した500のメーカータイトルを奪われたMVは、その奪還に固執した。ヘイルウッド/Hondaとアゴスチーニ/MVは、一進一退のシーズンを戦い続けた。第11戦イタリアGP、MVのお膝元であるモンツァで、ヘイルウッドはトップを快走しながらラスト2周でミッショントラブルを発生し、アゴスチーニにウィニングチェッカーを譲ることとなった。それはまさに、MVの500ccクラスに対する尋常ではない思いが呼び起こした、起死回生の奇跡であったのかもしれない。 |

|

|

|

|

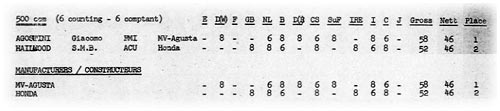

| 1967年のシーズンを終えて、ヘイルウッドとアゴスチーニ、そしてHondaとMVはまったく同点のスコアを残していた。優勝回数も、5対5で同数だった。タイトルは2位入賞の回数で裁定され、アゴスチーニとMVが、500ccクラスのタイトルを奪還した。Hondaにとって9年に及んだ第一期グランプリ活動最後の年、そしてグランプリの最高峰500ccクラスのタイトル奪還を悲願としたMVの意地のシーズンは、こうして幕を閉じた。 |

|

|

|

| 50年を超える500ccクラスの歴史において、ライダー/メーカータイトル両方でシリーズポイント同点、同優勝回数という壮絶な戦いは、後にも先にもこの1967年だけと記録されている。 |

|

|

|

| 英国製650ccクラスのモデルを凌駕するべく投入されたCB450は、Hondaの最大排気量モデルとして最高速や加速などでその俊足ぶりを見せつけたものの、英国車を決定的に凌ぐ存在とは成り得なかった。 |

|

| そしてHondaは、グランプリを撤退してから2年を経た1969年、それまで培ったあらゆる技術を凝縮した超弩級マシンCB750FOURを世界市場に投入した。それは、マン島TT初挑戦から丁度10回目の春のことだった。 |

|

|

|

| そのCB750FOURは、非力ながら必死に世界を追いかける存在だったHondaが、わずか10年の歳月を経て、世界をリードし世界に追われる立場へと変位した、明らかな象徴だった。 |