|

|

|

|

|

| まさに満を持して迎えた1961年シーズン第2戦西ドイツGP。125ccクラスでは新型マシンRC144を投入したにもかかわらず、フィリスのマシン不調やジム・レッドマンの転倒などがあり、Hondaは前年型を駆るルイジ・タベリが5位に入るのが精一杯だった。 |

|

|

|

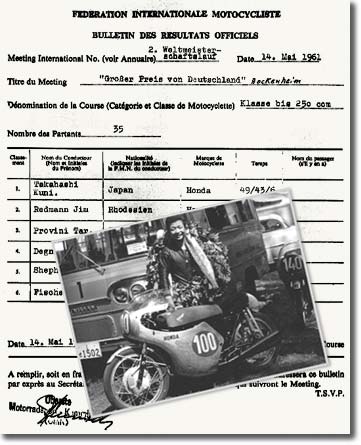

しかし250ccクラスでは新規投入したRC162が好調を見せ、レッドマンがポールポジションを獲得。そして2番めのグリッドにゼッケン100番のマシンを並べたのが、グランプリわずか4戦目のKunimitsu

Takahashiだった。 |

|

|

|

|

| Hondaのマン島TT初挑戦から2ヶ月後の1959年8月、日本では浅間高原で第三回浅間火山レースが開催されていた。マン島帰りのHondaは50、125、200、250ccクラスの各クラスを制し、350ccクラスでは2位。耐久レースでも125と250ccクラスの両方を制し、ほぼパーフェクトと言える成績をあげていた。 |

|

| その大会のクラブマン500ccクラスで優勝。耐久500ccクラスでもBMWを駆る伊藤史朗に続いて、BSAゴールドスターで2位となったのが当時19歳の高橋国光だった。伊藤と高橋は、確実に当時の日本における若手ライダーの両翼を担う存在になろうとしていた。そしてそのふたりにマシンを提供していたのが、当時の有力輸入モーターサイクルを一手に扱うバルコム貿易であり、ふたりはチームこそ違え僚友でもあった。 |

|

|

|

|

| 翌1960年、伊藤はバルコム貿易の仲介によりBMWを駆ってGPへ挑むという大きなチャンスをつかんだ。マシンは、ワークスのレンシュポルト。BMWワークスとしては、最終盤の活動だった。一方高橋は、Hondaスピードクラブへの加入試験を受けてこれに合格し、Hondaのワークスライダーとしての道を歩みだした。

'60年第1戦フランスGP。伊藤は老兵レンシュポルトを駆って500ccクラスに挑み、初挑戦ながら6位に入賞した。GPの500ccクラスにおける日本人の入賞は、もちろんこれが初めてであり、「FUMIO

ITO」の名はグランプリにおいて大きな注目を集める存在となった。日本人ライダーで「天才」と呼ばれたのは、伊藤が初めてだった。

|

|

|

|

その頃高橋は、トップライダーへの階段を上っていた。Hondaスピードクラブの入社式に遅刻したり、荒川のテストコースを宗一郎社長にお披露目する走行会では大転倒を演じてみたり、高橋はまだまだ未知数の存在だった。それでも彼はめげず、コツコツと練習を続けていた。天才にはない「努力」が、高橋の持ち味だった。 |

|

|

|

|

|

1960年7月24日、高橋はGP挑戦2年目のHondaチーム第2陣のメンバーとして、西ドイツGP/ソリチュードでグランプリのデビューレースを迎えた。出場した250ccのレースでは、Hondaスピードクラブの大先輩である田中健二郎が3位に入賞。日本人として初めてグランプリの表彰台に昇るという快挙をなし遂げていた。高橋も緒戦ながら6位に入賞し、周囲は充分な期待を寄せることとなった。

|

|

|

|

|

| その年、高橋はアルスターGP、イタリアGPの125ccと250ccクラスに出場。すべて6位以内に入賞し、若手ナンバー1のポジションを確定的にした。荒削りなライディングは影を潜め、マシンの調子やコースの如何にかかわらず確実にレースを組み立てる実力を身につけていった。 |

|

|

|

2年目のシーズンを終えたHondaは、翌'61年へ向けて確実に勝てるマシン開発を進めていた。河島喜好監督は、マン島TT初挑戦の時から自らの照準を「3年目」と定めていた。

マン島TTに初挑戦を果たした河島は、目の当たりにした本場GPの凄まじいレベルの高さを、次のような手紙にしたため、現地から社長・本田宗一郎宛に投函した。それはまだ、レースを迎える前の、公道を利用した練習走行が始まったばかりの時点だった。 |

|

|

| 「私たちは初めて世の中に出た、井戸の中のカエルでした。でも、ただのカエルでは終わりません。来年も再来年も、世の中に続けて出して下さい。きっと3年先には、大海を知るカエルに成長することをお約束します。私たちは日本に生まれたカエルです。他国のカエルなどに負けないだけの魂をもっています」 |

|

|

| 河島は、焦らなかった。1年目は、とにもかくにも現場を知ること。2年目にはシーズンを通してGPを戦い、勝つために何が必要かを見極めること。そして3年目を迎える前のシーズンオフが、本当の正念場であることを最初から理解していた。河島の現状認識と、燃えるような闘志が、その手紙の行間ににじんでいた。手紙の内容は、決して情緒的な目測ではなかった。優れた技術者として、またチームを率いる責任ある立場として、河島は確実に総合力を高めていった。 |

|

|

|

|

|

| 1961年7月24日、西ドイツGP250ccクラス決勝。レッドマン、高橋に続いてグリッドにマシンを並べたのは、2ストロークMZのエルンスト・デグナー、単気筒モト・モリーニのタルキニオ・プロビーニ、そして王者MVアグスタのゲイリー・ホッキングという、そうそうたる顔ぶれだった。そしてレースも、その5人がそのままトップグループを形成した。 |

|

| 当時のホッケンハイムは、現在のようなインフィールドを持たない単純な卵形のコース。GP屈指の超高速サーキットであり、マシンの性能は直接ラップタイムとなって表れる。レースをリードするレッドマンと高橋を追っていたホッキングが10周を過ぎて猛チャージをかけトップに躍り出た。しかしMVのエンジンは、そこで悲鳴をあげた。12周目、ホッキングは車首をピットに向け、レースを終えた。完全なるエンジントラブルだった。2台のHondaを追うプロビーニのモト・モリーニも、徐々にペースダウンを余儀なくされていた。MZのデグナーも、そのバトルを後方から眺めることが精一杯だった。 |

|

|

|

|

|

|

最終ラップ、レッドマンのスリップストリームに入り込んでいた高橋は、最終コーナーでイン側に抜け出し、僅かな差でレッドマンをかわして、チェッカーフラッグを受けた。RC162の性能は、完全に他を圧倒していた。高橋は250ccクラスのレースレコードを書き換えたばかりか、同じく20周で行われた350ccクラスのレースタイムまでを上回っていた。 |

|

|

| Hondaにとっては、スペインGP125ccクラスのフィリスに次ぐ2度目の優勝。そしてこれが、日本人ライダーによる、世界選手権ロードレースにおける記念すべき初の優勝だった。ホッケンハイムの表彰台に立つ高橋の姿とひるがえる日の丸を見つめ、チーム監督の河島は流れる涙を抑えることは出来なかった。 |

|

|

|

|

その年、Hondaは250ccクラスで快進撃を続けた。高橋の優勝から全勝でシーズンを終了し、第3戦以降はすべてのレースで表彰台を独占。そして第4戦からHondaを駆ったマイク・ヘイルウッドがチャンピオンの座に着いた。さらにRC162は連勝を続け、翌'62年の第9戦まで19連勝という快走ぶりを見せた。250ccクラスのこの記録は、40年を経た現在も破られていない。

高橋はその後も好調を続け、'61年のランキングでは、125ccクラス5位、250ccクラス4位となった。そして迎えたグランプリ2年目の'62年、125ccクラスで好調2連勝のスタートを切った彼は、日本人初のチャンピオンへの道を一気に加速し始めた。誰もが、その快挙を信じていた。

|

|

|

| しかし、第3戦マン島TTレース。高橋は高速のユニオンミルズコーナーで転倒。10日間も昏睡状態に陥るダメージを負い、タイトルを諦めることとなった。そして翌'63年にはレースに復帰し再びグランプリの地を踏むこととなるが、チーム体制としての日本人ライダーの縮小や、市販レーシングマシンの投入など、厳しい環境が周囲を包んでいた。 |

|

|

|

|

| 1965年、高橋は4輪レースへの転向を果たした。以後、数々の名レースによって彼の名は日本レース史に燦然と輝く存在となった。伝説となったスカイラインの50勝も彼のドライビングによるものだった。'77年のF1日本グランプリでは、日本人最高位の9位となった。ル・マン24時間にも出場した。

浅間からグランプリへ、そして4輪での大きな成功。高橋国光は、日本のモータースポーツの先頭を走り続けた。1999年10月24日、秋晴れで晴れ渡るツインリンクもてぎを訪れた4万3千人のモータースポーツファンに囲まれ、彼は41年間のレース生活にピリオドを打ち、静かにヘルメットを脱いだ。いつもの微笑みに包まれたその表情は、グランプリ初優勝の時と変わらぬ、穏やかなものだった。

|